「ビギナーズ・クラシックス 日本の古典」とは?

角川ソフィア文庫の「ビギナーズ・クラシックス 日本の古典」シリーズは、読みやすくわかりやすく面白く、古典文学初心者でも楽しく手軽に古典作品に触れてみよう、というシリーズ。

文法などの小難しいところはとりあえず置いておいて、サラッと読める現代語訳、古典本文、編者の解説で成り立っており、とにかく読みやすいのが特徴。学生時代、国語が得意だったのに古典が苦手で、「いっそ漢文の方がまだわかる」と長らく苦しんでいた私が読めるのだから間違いない。

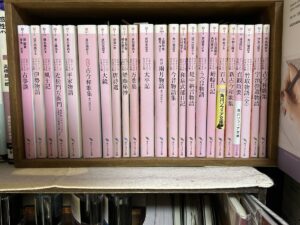

私はこの「なんか古典を読んだ気分になれる」シリーズが大好きで、面白そうなものを狙ってチマチマと買い集めて読んでいるのですが、気づけば本棚が

こう。

デスク上の「手の届くところに置いておきたい」ボックスがいっぱいです。なんなら収まりきらずに上のボックスを侵食し始めている。

そしてここまで冊数が増えてくると、スペースとは別の問題も発生してくるわけです。

つまり、

どれがどういう話だったかわからなくなって記憶が混ざるし、新しく買い足そうと思った時に既に購入した本を買いかねない。

私、この「既に購入したのに(しかも読んだはずなのに)忘れて同じ本をもう一冊買ってしまう」というのを何度かやらかしたことがありまして、ウキウキしつつページを開いて数分、「……ん? あれ? これなんか読んだことあるな……?」となった時のダメージが地味にキツイ。

なので買い集めたビギナーズ・クラシックスをざっくり読み返して内容を把握&まとめておこうと思い立ったわけです。

イチオシはなんといっても「大鏡」

読み返すにあたって最初に選んだのは、この「大鏡」。

理由は単純で、私が読んだこのシリーズの本の中ではこの「大鏡」が一番おもしろかったからです。

「大鏡」は(wiki先生によると)平安時代後期、白河院政期に成立したと見られる歴史物語。いわゆる「四鏡」(「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」)のうち、最初に書かれた作品になります。……そういえば歴史の授業で習った気がするな。私、文化史苦手だったんだよな……。

お寺の法会に集まったご老人二人が、やや三枚目風の若侍相手に自分たちが見聞きしてきた歴史を語り、それを皆で聞いている……という形式で語られる物語。語られている期間としては、文徳天皇が即位した嘉祥3年(850年)から後一条天皇の万寿2年(1025年)まで、14代176年間。特に藤原道長の栄華を称える内容が中心ですが、全く関係ない話も含まれています。

王朝を中心とした歴史物語、まして「藤原のナントカさん」が大量に出てくるだろう話となると、もうそれだけでなんか読むのが面倒くさそうな感じがしてくるのですが、ご安心ください。爺さんたちが自慢まじりに軽妙な話術でもって語ってくれるので、特に小難しい内容にはなっておりません(藤原のナントカさんはやはり大量に出てくるけれど)。

まず語り手の老人たちの紹介から始まり、どういう趣旨の物語なのかにさらっと触れて、本格的な内容は花山天皇の出家にまつわる話から。

他、光孝天皇の即位、菅原道真が流罪になる話など、取り上げられているのは歴史上の、まともに教科書に出てくる出来事なんですが、爺さんたちが「そういや、こんなことがありましてね」と、自分で見てきたことのように(実際、とてつもなく長生きでその当時に見聞きしたという設定なのだが)、感想なども付け加えつつ語るので、なんかこう……王朝の歴史物語を聞いているというよりは、週刊誌のスキャンダル記事というか……縁側で聞く茶飲み話というか……そんな感じで、何も難しくもないし、すいすい読める内容になっております。

天皇即位に絡んだ暗闘といった歴史上のスキャンダルじみた話が取り上げられたかと思えば、スキャンダルではあるけど方向性が全く違う貴族の男女のやや下世話な話なんぞも放り込まれていて、自分もその場でご老人の話を聞いているような、妙な臨場感があります。

一話一話が短いので、時間の空いた時にさらっと読めるのもいい。

藤原家の権力闘争だったり、「蜻蛉日記」の道綱母のちょっと私的な話だったり、興味を惹かれる話は多いのですが、個人的に一番好きなのは終盤に収録されている「村上天皇が、紀貫之の娘(紀内侍)から梅を奪ってしまった話」がお気に入りです。

村上天皇が清涼殿に植える梅を探していたところ、お上の命令だからと召し上げてきてしまった梅に「命令だから献上するのは仕方ないけど、この梅に羽を休めに来ている鶯になんと言ったものですかねえ」とかなりチクチクくる感じの和歌が結ばれており、「え、これ誰の梅なの?」と調べてみたら、あの紀貫之の娘さんでした、という。「鶯宿梅」として有名な話ですね。

解説も面白い

現代語訳の他、各話の区切りに編者(武田友宏氏)の解説が挟まれており、これも読みやすく面白い。

この手の解説は自分と合わない人だとむしろない方がマシということもあるのですが、この「大鏡」の解説はくどくならない程度に物語の背景や人物の概略を説明してくれているので、本文部分で今ひとつわからないことがあっても、解説で「ああ、そういうことね」と理解できるのがありがたい。

他、物語の中に登場する小道具などの図、地図、コラムなども収録されているので、物語を理解しやすく話に入りやすい仕組みになっています。

「最初の一冊」としてオススメ

「宇治拾遺物語」「伊勢物語」「雨月物語」などなど、面白いラインナップが揃っている「ビギナーズ・クラシックス 日本の古典」シリーズ。

まず既刊一覧を眺めて自分の好みのものを探すのが一番ですが、かなりの数が出ているので、どれから読むか迷うこともあるかと。

そんな時には、この「大鏡」もぜひ候補にいれていただきたい。薄すぎず厚すぎずでほどよい分量ですし、何より本当に面白いので。

コメントを残す