「コモンプレイス手帳のつくりかた」というノート術の本

Amazonでおすすめ書籍に入ってきて、見本をざっと眺め、「よさげ?」と思って買った本がこちら。「コスモプレイス手帳のつくりかた」という、ノート(或いは手帳)の書き方を提案した本。

この手の「ノート・手帳術」の本は似たようなものがたくさんある。もう本当にたくさんある。書店で眺めたりAmazonで見本を覗いてみたりはしていたのだが、これまで「手帳に描ける簡単イラスト」のようなものぐらいしか購入したことはなかった(そしてそちらもあまり役立てられているとはいえない)。理由は単純で、

私にはムリそうだから。

本でもネットでも凄く綺麗にデコったノートの見本をあちらこちらで見かけるようになったが、あれが自分にできるとは思えない。まず絵が描けない(つまりイラスト本の類は活用できていない)。センスもないのでマスキングテープやシールを見栄え良く配置できない。そもそも字が綺麗ではないので、マスキングテープなどで華やかに飾ってみたところでカッコよくならない。ついでに飽きっぽいので続かない。そして見るからに面倒くさそう。

お前、何ならできるんだと自分でも思うが事実だから仕方ない。絶対本の見本を眺めるだけで終わる。或いは1ページか2ページ頑張ってみて力尽きる。私にはわかっているんだ。

なのでこの「コスモプレイス手帳のつくりかた」も面白そうだなと思って見本に目を通してみたが、最初は買うつもりはなかった。

それが見本を読み終えてしばらくして「やっぱり買おう」となったのは、既に自分が書いている手帳に形が近かったから。

実のところ、本を読んでいたりネットで何か見たりして気になったものは手帳やノートに書き出したりはしている。

特にデコったりはせず、単に手帳やノートにざっくり書き出しているだけだが、そのとき手元にあるものに書き出しているのでどこに何を書いたかわからなくなりがち。

最近は「よしトラベルノートにもう一度向き合おう」と決めてそちらを使うようにはなっているが、それでも時間がなかったり移動中だったりで、この「ブックマーカーを兼ねたメモ」にざっくり書き出したままになっていたりするし、急いで調べ物をしているときなどはキーボード下のメモに雑に単語だけ抜き出して終わりになっていることもある。

また、トラベルノートの形状からして図や写真を貼り付けていくと横幅がたりなかったりもして、文字だけの「雑書き」になりがち。まさにそのためにとっているメモだからそれでいいのだけど、後から見直しても探している項目が見つけにくい。そもそも見ていて楽しい誌面でもないので見直す機会も少ない。

なのでこの機会に、「情報が整理されていて、後から楽しく見直せるノート」を作ろうを考えた。

「コモンプレイス手帳」はどういうノート術? ほかと何が違うのか?

作者さんのお言葉によれば、コモンプレイスとは「日常的な、平凡な」を意味し、ルネサンス期や19世紀に広く利用された情報整理術なのだとか。

そう聞くと突然難しげな感じになるが、気に入った言葉、アイデア、格言などを書き留めていくいわば雑記帳のようなものらしい。

特徴としては、

・「KEY」を用意して、情報の見出しやサイドにマークや色をつけてカテゴリ分けして分類する

・最初に数ページ、インデックス用のページを用意しておき、後から検索しやすいようにする

・インデックスを活用するため、ページの隅にノンブル(ページ数)を振っておく

簡単に言うとやるべきことは以上。

ノートの形状にもよるが、ページの左端に日付とKEYシンボルを記入しておける欄を用意することが推奨されている。左端からだいたい2〜3センチあたりに線を引いて区切り、スペースを分けておくだけ。

これなら簡単だし、特別な道具も使わないし、イラストなどのスキルも必要ない。私にもできそう、ということで試してみた。

始めるにあたり、用意したのは以下。

・ノート(家にあった、途中まで雑記帳として使われていたロイヒトトゥルム横欄)

・定規(30センチのものと15センチのもの)

・KEYのシンボルとして使用する丸いシール(いつもお世話になっているダイソー品)

・好きな色のボールペン

・気に入ったインクの入っている気に入っている万年筆

以上。手軽。

上記のうち、シンボル用のシールは別になくても構わない。要するにカテゴリが一目でわかればいいわけで、自分で記号を書いてもいいし、マーカーで色をつけておいてもいい。

新品のノートを使うか、使いかけのを使うかは少し迷ったが、四分の一ほど使っている雑記帳をそのまま投入することに。飽きたりして途中でやらなくなるかもしれない。私は自分のことは少しは理解しているんだ。

既にこのノートに書き出し終えている情報が必要だということもある。

とりあえず必要そうなものは揃えたので、もう一度本に目を通し、いよいよノートを作ってみる。

まず下準備

この本が教えてくれる「コモンプレイス手帳」は単純かつ簡単にできるようになっているので、特別難しいスキルは必要とされないのだが、簡単な準備は必要。まずそれを進めて「手帳を書ける」状態にする。

1:「なに手帳」なのかを決める

まずやるべきことは、「この手帳はナニモノなのか」を決める。

最初の説明を見るに、つまり「日々の気になったことを雑多に書き留めておく手帳」なのだろうが、必要によっては「趣味のゲームのことを書いていく」とか「ハンドメイド日記にする」とか「哲学系の知識を書いていく」とか特化するのもアリ。

これはどうするか少し悩んだが、「日常のできごとも本で読んで気になったことも、なんでも書いておくノート」、つまり最初に紹介されているものに近い使い方をすることにした。

知識系と日常の出来事を分けるかは迷ったのだが、「全部乗せノート」を一冊作りたいこと。それにノートを分けると「これ書き終わったから次はコレ、あ、アレを書き忘れていたからさっきのノートをもう一度」となり、ノートを入れ替えてまた広げて……とやるのが面倒で、「……まあいいや、あっちのノートは後でまとめてやろう」となって、結局は途中で放り投げる。私にはわかる。

なので、読書中に気になって調べたことも、編み上がったマフラーのことも、散歩の途中で見つけたキノコのことも、全部まとめて一冊に書いておくことにした。結果、「アメリカのオピオイド危機のニュースを見てメモしておいたことの直ぐ側に、一年近くかかってようやく完成したマフラーの感想が書かれている謎ノート」が誕生したが、まあこれはこれでアリだと思う。

見栄えや統一感を気にする人はジャンル別でノートを分けることをおすすめ。私のやり方だとかなりカオスになる。

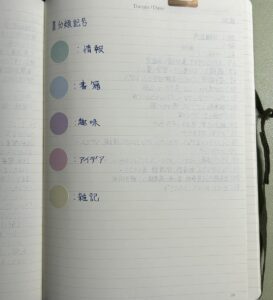

2:「KEY」ページの用意

「KEY」はその情報のカテゴリを分けるもの。「趣味」「アイデア」「書籍」など必要そうな項目を用意し、目印を決める。

この項目は後から足したり削ったりもできるので、この段階ではとりあえず必要になりそうなものを考えて、対応するシール(やマーカー)を決めておけばいい。

私は「情報」「趣味」「アイデア」「書籍」「雑記」で分類し、それぞれに対応する色の丸シールを貼っておいた。

3:「インデックス」の用意

後から情報を探しやすいように、「インデックス」(目次)ページを作る。

KEYと本文の間に、目次として書き足していける「空きページ」を用意しておく。

この「目次ページは何ページ必要なのか?」ということだが、それはもうノートのページ数にもよるし、目次の書き方にもよる。

1ページを二分割か三分割して目次を作ればその分だけインデックスページを少なくできるし、1ページ1行対応ならインデックスに必要なページ数は増える。

過去の経験上、私は1ページに4〜5個の項目を書くこともあり、二分割インデックスだと書きにくい&見にくいだろうと予想。1ページに1行使うことにして、残りのページ数を考慮し7ページをインデックス用に空けておいた。

これで下準備は終了。簡単。

というわけで、次はいよいよ本文を書いていく。

本文

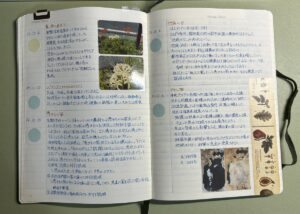

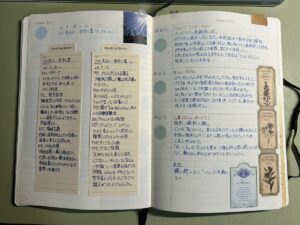

まず、この「コモンプレイス手帳」式で実際に書いたノートがこちら。

1:左端にラインを引く

日付&KEY用のスペースを作るため、左端に線を引く。

どの程度の幅のスペースを取るかは好みだが、私は2.5センチ。

このスペースはどうしても必要なものではない。

本文一行目に日付、タイトル書き、マーカーでKEYを表現すればこのスペースはいらない。トラベラーズノートのような細長い形の手帳やノートを使う人は、この「1行目がKEY」式の方が良いと思う。

ただ、この「みっちり書き込まれていない空間」があることで、見た目がスッキリする。後から情報を探す時にもみっちりノートより見やすい気もする。

好きなシールを貼ったり後から一言付け加えるのにも使えるスペースなので、普通のノートを使う人ならこの空間はあった方が良いかと。

2:ページの下隅にノンブルをふる。

ページの下のどこか(自分がわかりやすければ別に上でもいいが)に、ノンブル(ページ番号)を書いておく。

こうすることで後からインデックスで情報を探しやすくなる。

ロイヒトトゥルムやノートブックナンバーなら、既に各ページにノンブルが振ってあるので使いやすい。

別にノンブルを書く程度は手間でもないが、「全ページでこれだけあるから、インデックスは何ページ必要」など必要ページ数がわかりやすく、地味に便利。

3:本文を書く

後は本文を書くだけ。

左のスペースに日付とKEY、右の広いスペースに本文。

必要ならデコる。

実際に試してみて思うこと

実際に試してみて思ったのは、やはりシンプルだから続けやすいということ。

私のように雑な人間には、綺麗に修飾することが必須のノート&手帳術は確実に向かない。

対してこちらは「必要な情報を書き留め、後から検索する」ことが主眼におかれているので、とりあえず線を引くことさえできれば目的は果たせる。

一つ書き終えたら線で区切ってまた必要なことを書いて……という形なので、日付が指定されている手帳のような「毎日書かなきゃ」という義務感のようなものが発生しないのも良い。好きな時に好きなように書き足していけば良い。なんなら多少日付が前後してもいい。

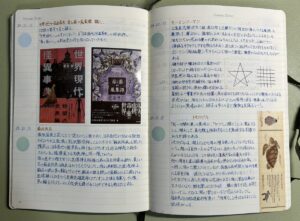

ロイヒトトゥルム(A5ノート)を使用したことで、プリントアウトした画像を貼っておけるのも良かった点。

図があった方がわかりやすい情報もあるし、見た目が華やかになるので後から見返しても楽しい。

この本で紹介されているのは手書きでシンプルにノートを作っていく方法がメイン(もっとも、この作者さんはイラストが綺麗なのでノートに添えられている手書きイラストが既にカッコイイわけだが)ではあるが、自分の好みでシールを貼ったりマスキングテープで飾ったりしても良いと思う。

最初に雑記帳を作っていた時には、「シールとかどうせ面倒でやらなくなる」「そもそもセンスが悪いので、余計なことするとなおさらダサくなる」「字だけ一色だけのノートの方が硬派っぽくてカッコイイ」と思い、ほぼ字だけ、色もあまり使わず一色だけというスタイルだった。

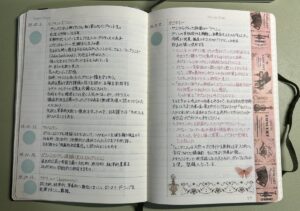

実際、この考え方は私にとっては間違っていなかったと思う。シールやマスキングテープで修飾したページを作ってみたが、やはりダサい。

断っておくが、これは「シールやマスキングテープでキラキラになった手帳がダサい」と言っているわけではない。あれはあれで良いもの。見ていて楽しいし、凄いと思う。

単に私がやってもキラキラにはならず、ダサくなるというだけだ。

やってみて、「やはりダサいな」と確認したうえで、しかし今はその「マステとシールをそこそこ盛った」ノートを作っている。

理由は「楽しいから」。

隙間に好きなシールを貼るのは楽しい。シールはもう貼るのが楽しい。

読み直した時にも賑やかさが楽しいし、書いていてもテンションが上がる。このテンションが上がるのは重要。誰に命じられて書いているわけでもなく仕事でもないというのに、何故か「書かなきゃ……」というような謎の義務感で書くようになると続かない。

自分しか見ないのだし、だったらダサくても楽しいほうがいい。そもそも字が汚いのだから、ネットで見かけるような完璧な手帳にはならない。そういう割り切りも重要だと思った。じゃないと漢字を一つ間違えただけで「あー……」という気分になる。そんなものは後から修正液でガッとやっておけばいいし、なんなら斜線でも引いて打ち消しておけば良い。

細かいことは気にせず、盛りたいところだけ盛りたいように盛る。大切なのは楽しいこと。溜め込んだシールやマスキングテープもここで消費できる。「使わないのに買っちゃった……」という罪悪感とサヨナラだ。そして使うアテが出来たのでまた買ってしまう。

また、私は右ページの右側に字を書くのが凄く苦手で、いつもぼんやりとストレスを感じていたのだが、右ページ右端に幅太のマスキングテープを貼ってしまえばこのストレスから開放されることも知った。幅太テープの消費が一気に捗った。

iNSPiCはここでも大活躍。

購入した&読んだ本の表紙をプリントして貼っておけば何を読んだかわかりやすいし、見ていて楽しい。

以前は前に紹介したスリップ型の栞に書いたメモを改めてノートに書き写す、ということをしていたのだが、調べて再構成する必要がない情報はそのままノートに栞を貼り付けるという方法で解決。これも「後でやらなくちゃ……」という義務感から開放された。

本文の基本的な形が「左日付欄、右本文、ページ隅にノンブル」というシンプルな形なので、自分の好みで気ままに盛っていけるのがこの「コモンプレイス手帳式」の良いところだと思う。

というわけで、しばらく試してみて「これもあった方が便利だな」と感じた道具類もあった。

・インデックスシールなど

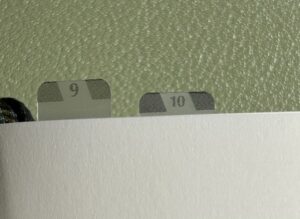

これは本でも紹介されているが、月ごとのインデックスシール(手帳でよく使うやつ)があれば「9月に書いたこと」を眺める時などには便利。他、KEYとインデックスのページにはすぐに飛べるよう、目印になるものがあると良い。

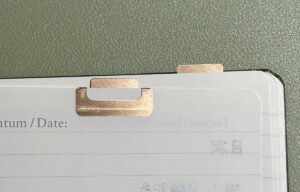

私が使ったのはこれ。

Amazonでの購入はこちら。

この「クリップインデックス クリップ チラット」は紙一枚をピッタリ挟めるのが便利。

インデックスやKEYなどよく使うページに止めておくとサッと開けて使いやすくなる。

素材が銅で、紙よりしっかりしていてちょっとオシャレ。

実際に使っているところ。

こちらは月間インデックス。9月がやや飛び出しているが細かいところは気にしない。

クリップインデックスの方。

銅製でおしゃれなだけでなく、使いやすい。

さすがはミドリというべきか、トラベラーズノートにも合いそうな見た目。

・カッターマット&カッター

プリントした図形やマスキングテープなどのカットにあると便利。

カッターマットは小さめのサイズでデスクで使って邪魔にならないものがあるとなお良い。ダイソーで売っている。ダイソーは大抵のことをなんとかしてくれる。

・マスキングテープやシール

テンション維持のために重要。

隙間を埋めるとなんとなく達成感がある。

・iNSPiC

上やこちらで紹介した通り。

シールになって印刷されてくるので、両面テープやノリが不要。

・両面テープ

iNSPiC様以外のプリント物の貼り付けに。

モチベーションを維持するためにも「カッコよく書きたい」とか「可愛くしたい」という気持ちはあって良いが、「自分が見てカッコよく見えたらそれでよし」「なんならダサい気もするが楽しいからよし」ぐらいの気楽さでやる方が続くのではないかと思う。

自分なりに可愛くしたところで書かれている内容と全く噛み合っていなかったりもするが、シールなどで隙間を埋めていると何故か達成感があるし、見返した時も楽しい。

まあ頑張って自分なりに可愛くしてみても、記事との温度差でカオスだけど……

Amazonでの購入はこちら。

コメントを残す