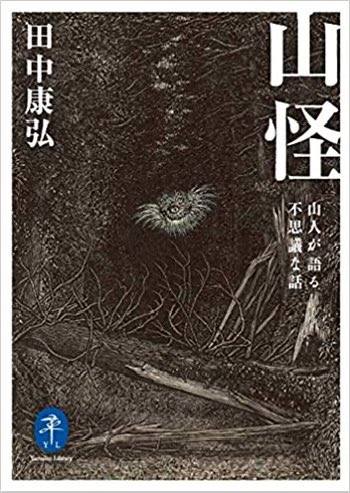

よくある「怪談」かと思いきや……

少し前に話題になっていた(と思う)、「山にまつわる怖い/不思議な話」を収集した本。

私は話題になっていることに気づかず、書店で巡り合ってなんとなく手に取った。

通常の「怪談」と何が違うかと言うと、まず山、或いは山里を中心に話を「収集」している。

そう、山に深いかかわりを持ちながら生活している人たちから、「こういうことがあってね」「こういう話を聞いたことがあるね」を集めたものが本書。

例えば林業を営む人であったり、山里で暮らしている主婦の方だったり、そうした人たちを訪ね歩いた筆者が聞き取った話を収集したもの。なので、話の「かたち」が必ずしも整っていない。

通常の怪談は「通学路にヤバいヤツがいる→そいつが子どもをさらう→誰々もさらわれた→なぜならこういうことがあったから」というように話が筋道立てて展開し、なぜそのような怪異があるのか理由を説明することが多い。なぜなら、その「理由と結果」の因果関係こそが怪談のキモで、怖さと面白さの源だからだと私は思う。

単に口の大きな女が追いかけてくるというだけでも怖いことは怖いのだが、その女の口が裂けている理由が「アリ得るかも……」と身近でありつつ忌避感を呼び起こすものであったり、自分にも降りかかりそうな不注意、或いは悪事の結果としての罰、そういう原因が導き出した結果がなおさら怖い。ジワッと怖い。

対してこちらは「山に関わって暮らす人々」から聞き歩いた話を集めたもので、話者もプロではないし、話を仕立ててはいない(少なくともそういう前提である)。なので、必ずしもオチがあるわけじゃないし、納得行くような筋立てもない。

「お隣の爺さんが狐に化かされたって聞いたことあります。どこそこの家で呑んで酔っ払ってね。千鳥足で帰ろうとしたらいつまでも家にたどり着かない。翌朝、すぐ近くの畑でぼんやり座り込んでいるところを見つけられて。あれは狐に化かされたんだなって」

こんな感じ。何なら「子供の頃に人魂みたいなの見ました。場所はあそこ」ぐらいの時もある。

酔っ払いの話を又聞きしただけだから、その狐がどんなだったかわからない、ということも多い。特にとんでもない展開もないことが多い。悪いやつが報いを受けたりもしない。つまりゾクゾクするような盛り上がりもないし、スッキリするオチもない(ことが多い)。

書店でオビを見てパラパラめくってみた段階で「そういう話」なのはわかっていたので、正直、最初はあまり期待していなかった。

先に書いたように、私は怪談の面白さは「理由と結果」にあって、その因果関係が判明したときの怖さとスッキリ感が大きいと感じていたから。だから、

「なんか中途半端そうだな……。でもこれぐらいならそんなに怖くはないか」

と大して期待もせず適当に手に取りレジに向かった。外出中に中途半端に時間ができたので、すぐに、それに気楽に読める本が必要だったので。

私は怖い話が苦手。本当に苦手。特に都市伝説の類は怖くてダメ。読んでいる時は面白くても、夜、寝る段階になると思い出して怖くなる。お前いくつなんだよって話だが、怖いものは怖い。風呂の最中に思い出すとか最悪。髪の毛洗っている時は特に。しかしそういうタイミングで絶対に思い出す。それが怪談。

しかし、じゃあ怖い話が嫌いかというとそうではない。困ったことにそうじゃない。

怖い話は面白い。読んでいる時には面白い。なので、「夜中に一人でいる時に思い出してもまあセーフぐらいに怖くて面白い話を読みたい」とは常に思っている。面倒くさい要求だ。

なので、「オチがちゃんとついてなさそうなのは不満だが、まあ雰囲気は味わえるかな」ぐらいのつもりで手に取り読み始めた。

結果。

帰りにはもう一度書店に駆け込み、続き(この時点で、書店に「山怪 参」まで置いてあった)を購入してきた。

これ、面白い。

「誰かから聞いた話」の何が面白いのか

この、「ちゃんと形が整っていない、誰かから聞いたちょっと不思議な話」の何がそれほどおもしろいのか。

まず、怖すぎないので私にも読める。

狐が化かすとかヘビが祟るとか、昔の人は本当に怖かったかもしれないし、今でも身近にヘビがいれば怖いかもしれない。

が、この時代になって「夜道で狐が化かすのです」と言われても怖さはない。そもそも狐がいない(地元でもタヌキはいるらしく、タヌキの飛び出し注意という看板は見たことあるが、私は現物をここで見たことはない)。

だから怖すぎない。

とはいえ、「不思議な話」のエッセンスはある。

まず舞台が「山や山里」で、その時点で「雰囲気」はある。そして怖いかどうか、信じるかどうかは別として、日本人にとって「狐は化かすし、ヘビは祟る」ものなのだと思う。昔話とかで耳にして、「そういうもの」という共通の理解はあるんじゃないだろうか。たとえ山に住んでいなくても。

話が綺麗に整形されておらず、話者も林業関係者だったり山近くに住んでいる老人だったりと「普通の人」で、特別おどろおどろしい話し方もしていない。

それだけに、話の随所からから「山の気配」が臭ってくるのもこの本の味だと思う。

話の中にふと鬱蒼と木の茂る山の光景、歩きにくい土の道、そこらに何気なくいる生き物(やその死骸)、そういうものを連想させる。或いは「嗅がせてくる」。もうしばらく山など歩いていないが、子どもの頃の光景を思い出すし、身近な雑木林など連想してみたりもする。

くわえて筆者に話を聞かせる話者が普通の人なので、自分の経験に近い。

「そういうやお祖父さんが似たような目に遭ったって、父から聞いたことあるな」と妙に懐かしくなったりする。

実際、この本のトップバッターを務めるのは狐火をはじめとした狐にまつわる不思議な話なのだが、私は作中に出てくるものと似たような話を聞いたことがある。

私の父は山里とはあまり縁が無い場所で生まれて育ったが、爺さんのころはそうでもない。というより、爺さんの頃は今は街になっている場所がまだ山に近かった。

なので父は狐もタヌキも身近ではないが、爺さんは「狐は人を化かす」と信じていたそうだ。

祖父は私が幼い頃に亡くなっているので直接に話を聞いたわけではないが、父からは何度か同じ話を聞いた。

「親父は狐が化かすのは信じていた。酔っ払って歩いている時、手土産を持っているといつまで経っても帰れない。が、手土産を捨てると帰れる。狐が手土産を欲しがっていて、だから手土産を捨てる(=狐にくれてやる)と家に帰り着くんだと言っていた」

まあおわかりの通り、酔っ払って手土産をなくしたヤツの言い訳なのだ。手土産をなくしたとは言えないので、狐に化かされたという。

ただ爺さんの面白いところは、それを自分でも頑なに信じていたところ。酔っ払いすぎているので、手土産をなくしたことも覚えていない。そもそも自分がそんなに酔っていたのもわかっていない。なので、「俺が土産を持たずに帰ってきたのは狐に化かされたから」と自分で本当に信じている。

爺さんを化かした狐は目の覚めるような美女に化けたわけでもなく、爺さんが見知らぬ土地で見つかったわけでもなく、どうっていうことはない話なんだけど、私はこの話が好きで、だから何度も父から聞いた。

そういうことを、この本を読んでいるとふと思い出す。そしてこういうものが民俗学の源流なのかもしれないなと思ったりもする。すっかり科学の時代になって、もうそうそう狐も化けて出てはくれないのだが、少なくとも祖父の世代にはそれが「あった」のだ。そんなに昔のことでもない。

そしてたぶん、そういう「むかしばなし」は今も私に幾らかの影響を与えたりしている。お稲荷さんを見るとちょっと特別な感じがしたり、お賽銭入れていこうかなと思うのは、たぶんあの話があったからだ。

狐の他にも、マタギが山で見た正体不明の化け物の話などもある。

山でよくわからない化け物を見た。怖くて銃で撃つこともできず、仲間の所に逃げ帰った。そして仲間に化け物の話をしてみたが、誰も信じてくれない。悔しい。

それだけの話で、その化け物の正体は相変わらず不明。何かしら科学だったり心理学だったりでその「化け物」の正体を暴いたり推測したりもしない。ただ山にいた人が化け物を見たよというだけ。

ただし、その化け物に出会うまでに、その人の話の中には山の風景があるし、山の暮らしがある。詳しく語るわけではないけれど、だから余計に、その限られたパーツから山の臭いまで想像してしまう。

化け物の正体はわからないので、スッキリしない。スッキリしないけど、妙に面白い。正体がわからないままなので、その「化け物」はまだ山にいるのだ。岩の形が似ていて間違えたとか、何かの幻覚だったとか、判明していないのでまだ山にいる。

意外と近い「むかし」

この本を読んでいるともうひとつ、「むかし」ってのは意外と昔でもないなと感じる。

話の随所で寺の坊さんがどうしたとか、行者がきて祈祷したとか、狐火を見たとか、そういう話が出てくる。話し手が経験したことだったり親や爺さんから聞いた話だったりするが、いずれにしてもとんでもない昔というわけでもない。

山と離れて暮らしてきた私には「山伏みたいな格好の人がきて、何やら祈祷して……」と言われるとずっと昔のことに感じるが、せいぜい一世代か二世代前、なんなら話し手の子どもの頃のことだったりする。

そういえば父が子どもの頃には「富山の薬売りがきていた」というし、母は「人魂を見たことがある」という。私が見たことのない、「すっごい古いこと」は意外と古くもないんだなと、この本を読んでいるとふとそんな風に感じたりもする。

「怪談」を期待していると「違う」

他にも川で溺死した大学生を見つけた人の話だとか、興味深い話はたくさんある。特にオチもなくサラッと終わる話もあるが、それはそれで面白いのがこの本の良いところだ。

こんな具合で面白い本なのだが、怖いかというと怖くはない。たまにゾクッとするような話がないわけじゃないが、「あれはなんだったんだろうなあ」「不思議ですねえ」で終わるものが多いので、怪談のような怖さはない。だから、怪談を期待して買うと肩透かしを食らうと思う。

同じように山や山里の不思議話を集めたものに「里山奇譚」(角川文庫)(これも私が知る範囲だと三巻まで出ている)があるが、こちらの方が形は整っていて、ある程度オチがあったり展開に工夫があったりで、「山里の怪談」といった趣に近い。が、その分、山怪にあるような生っぽさは薄い。複数の筆者によるアンソロジー形式らしく話にアタリとハズレがあるが、全体として練られた怪談ほどの「出来」の良さに欠け、山怪のような土臭さも薄く、やや中途半端な感じがあった。

それでも三巻まで読む程度には面白かったが、あれは山怪を先に読んでいて、似たような系統の話を探していたからだという気もする。

まだ未読だが、山怪は三巻に加えやや趣のことなる「山怪 朱」も発売中。

どういうジャンルの話とも言い難いのだが、見知らぬ土地のことなのに懐かしい気もする、ちょっと不思議な話の集まり。

一話一話は短く、「ちょっとお茶にしようかな」程度の隙間時間に読むのにもちょうどいい。

山遊びにいくつもりで、手元に一冊いかがでしょうか。

Amazonでのお求めはこちら。

上記のAmazonリンクは文庫版(紙の書籍)だが、Kindle Unlimitedだと一巻(無印の山怪)は無料で読める(2024年10月8日現在)。

コメントを残す