もはや面白いことは約束されている素材

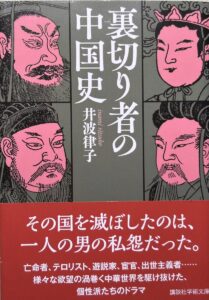

書店で見かけ、すぐさま購入を決定した文庫本。中国史で「裏切り者」がテーマとなれば、作者がよほど下手ではない限り面白いのはほぼ約束されている。

特に何かを探しているわけではなく、フラリと立ち寄りフラリとこういう本に出会えるのが実店舗での買い物の良いところ。

で、最初に結論から言うと面白い。

電車での移動中に読み始め、帰りの電車の中でも読んでいて、危うく一駅乗り過ごしそうになった。危ねえ。

帰宅してからも読みふけり、ほぼ一日で読了。「講談社学術文庫」の文字列はなんとなく厳しいが、別に難しい本でもなく(逆に言えば専門書籍というようなものでもなく)、楽しんでサラリと読める内容。

長い長い中国の歴史の中で名を輝かせる裏切り者について取り上げた本で、その時点でもう最低限の面白さは確保されたと言って良い。何しろあの長い歴史の中、そして幾多の王朝が生まれては消えていくダイナミックなうねりの中で、君主や国を裏切ったヤツなど無数にいる。大抵は「そんなやつもいたな」程度にしか触れられないか、あるいは人の記憶にも史書の中にも残らず消えていくわけで、その「無数」の中に埋もれず取り上げられるヤツの話など、もう面白いに決まっているのだ。

文章としても堅苦しいものではなく、特別クセが強いというほどでもない。日常でさほど使わないだろうカタカナ語が散見し、読むリズムを損ねることはあるが、気になるほど酷くもない。「デラシネ」だの「エピゴーネン」だの普通に日本語で書いてよとは思うが、頻出というほどでもないし、仮にわからない語があっても前後の文章でだいたい予想はつく。

「裏切り者」の人物像とその人生を取り上げるにあたって、彼らが生きたのはどういう時代であったのか軽く触れているので、中国史に詳しくない人が読んでも無理なく楽しめるだろう(私自身がそうだ)。人物伝に入る前のそうした解説、いわば「助走」の部分からして十分に面白い。とはいえ、背景や時代について詳しく解説しているわけでもないので、「わからなくなったらネットで検索しながら」ぐらいのつもりで読み始めると良いかもしれない。

取り上げられた「裏切り者」たちの顔ぶれ

実際に本書で取り上げられる「裏切り者」のラインナップだが、春秋時代の人である伍子胥から始まり、中国史で裏切り者といえばコレというおなじみの顔である王莽や安禄山たちを経由し、明の末期に清へと寝返った呉三桂でシメとなる。

トップバッターが伍子胥と知名度バツグンの男から入るわけだが、それだけに本のオビを見た時点で「ん?」とは思った。

まあ確かに。伍子胥は楚の国に生まれ、その王に父と兄を殺害された恨みから呉に至り、最終的には母国だった楚を滅ぼすわけで、裏切り者と言えなくもない。

ただ、伍子胥が母国と主君に背いたのは楚の平王が息子の嫁さん(候補)を奪った一件が尾を引き、罪のない伍子胥の父兄を処刑したからで、伍子胥自身、この時は一緒に処刑されそうだったところを辛くも逃げ延びたという状況。そこから時には物乞いまでして流転し呉に辿り着いて重用され、頭角を表しついには呉の軍勢をもって楚を滅ぼすに至る。

こういう流れなので、個人的には伍子胥を強烈な復讐者として記憶していて、裏切り者と言われてもあまりピンと来ない。「ええ、これぇ……?」「なんか私の期待する裏切りと違う」「もっとこう、孟達ぐらいの鮮やかな反復横跳びを披露するヤツを取り上げてくれても……」とは思ったし、読み終えた今もなんとなくこの伍子胥から始まることには納得いかない気持ちはあるのだが、それはそれとして面白い。伍子胥は伍子胥なので、もうそれ自体、人物伝は強烈なパンチ力があって何度読んでも面白い。

本書で取り上げる「裏切り」とは直接関係ないが、伍子胥が国を追われて逃げ回っている時期のエピソードとして、危ういところを漁師に助けられる場面がある。

指名手配犯同然になっている伍子胥が捕まりそうになった時、漁師が船に乗せて対岸に渡し助けてくれる。感謝した伍子胥がお礼として高価な剣を渡そうとすると、漁師は笑って「アンタを引き渡せばもっと凄い報酬を貰えるんだから、その剣ていどのものはいらないよ」(金が欲しくて助けたわけじゃないよ)と言って断る、というやりとり。

これは有名なエピソードなので知っていたが、本書では更に、「呉越春秋」に収録されているという呉の民間伝承バージョンも紹介されていた。そちらのバージョンだと、この漁師に助けてもらった伍子胥が、別れ際に「私のことは誰にも言わないでくれ」と頼む。それに頷いた漁師は、伍子胥が無事に立ち去ったのを見届けると、船を転覆させ匕首で自害して果てた、という。

更に更に、物乞いをしながら呉を目指していた伍子胥は、途中で一人の女に出会う。彼女に食料を恵んでもらった伍子胥は、やはり別れ際に「私のことは口外しないでくれ」と頼む。すると承知した女は伍子胥が立ち去ったあと、川に身投げして死んだ。

最初に伍子胥がお礼の剣を渡そうとして漁師に断られる話を読んだ時、「ほう? これは後に偉くなった伍子胥がこの漁師を探し出し、たんまりとお礼を渡して恩返しする話だな?」などと考えていた私の予想の遥か斜め上を行く、壮絶な逸話。まさに「死人に口なし」を自分からやってのけるスタイル。中国史の逸話はスケールも違うがそもそも方向性からして凡人の発想とは違う。

もちろんこれは民間伝承の類であって(そもそもその漁師や女は伍子胥のことを口外せずに死んだのだから、だれがどうやって彼らの死に様やその理由を知ったのかという話になる)、後の人が伍子胥の人物伝に添えた逸話なのだろう。

ただ、こういう逸話を二連発で取り上げるあたりに、中国の史書や伝記モノには「作法」のようなものがあるのかなと感じた。こうした逸話を付するにあたり、当然作者の好悪の感情、あるいは思想のようなものが影響してはいるのだろうけど、嘘を書くとか大げさに持ち上げるというよりは、「これほどの男がこのように生きたのだから、当然こういうことはあったはず」、或いは「こういうことがなければならないだろう」という、形式美のようなものがあるのかもしれない。中国史を読んでいると似たような表現が繰り返されたり、似たような逸話が時代を超えてハンコで押したかのように点在したりしている。もちろん実際にそういうことがあった、ということも多いのだろうけど、歴史家が「こうでなくっちゃ!」という様式美に従って書いた部分もあるのではなかろうか。たぶん、中国の昔の史家たちは国が滅びる時には絶世の美女が出てきて主君を惑わすべきだと思っていたんだろう。わかる気はする。そのほうがロマンがある。

この伍子胥に続いては、戦術家や弁舌家が乱れ飛ぶ戦国時代の人々が紹介され、その賑やかな時代の後には中国史上初の統一帝国だった秦を経て、前漢の王莽へと至る。儒学に取り憑かれ復古主義的政策を乱発した一代皇帝で、鮮やかな逆転劇もなく華々しさには欠けるが、ある意味で漢を前後に分かたれているのはこの男が皇帝の座を奪い「新」という国を(短い命だったとはいえ)打ち立てたからで、歴史に残した爪痕は実に大きい。「新」は王莽の一代限りで滅亡したが、それでも皇帝は皇帝だったのだ。あの曹操だって自分の代では統一帝国の皇帝にはなれなかったのに、王莽はやってのけたのである。儒学を国教として政治に反映させるための基礎を築いた人でもあり、「新」の国としての寿命の短さとは裏腹に、政策の影響は長く残った。

次には日本人にもおなじみの三国志から司馬懿が登場。おなじみ過ぎて「知ってる」感が漂いやや退屈になりがちな章だが、一息つくのにちょうど良いタイミングとも言える。

司馬懿の孫の代に統一を成し遂げた晋が乱れ、異民族の侵攻から逃れて亡命王朝たる東晋に舞台が移ると、豪胆な王敦が取り上げられ、その退場の後には反逆者でありながらどことなく愛嬌のある逸話が残る桓温が台頭してくる。

短命で終わった王朝ならではの激流の次は、平家物語の序文でもその名を挙げられている、唐の時代の安禄山にスポットライトが当たる。中国史に悪名高き奸臣の一人で、派手な(そして精神的にはややグロテスクな感もある)エピソードが多く残る、裏切り者界の大物だ。

この本の全体としては中間を少し過ぎたあたり、章としては全八章のうちの第六章で安禄山が主役となるが、これが大物すぎて残りの二章がやや寂しく感じるぐらいである。

第七章は宋代の人で異民族に屈辱的な譲歩を許したとして今も漢民族から嫌われる秦檜、最終章である第八章では恋した女のために明を裏切り清に寝返ったとされる呉三桂が取り上げられる。どちらも大物ではあるが、(この本的には)安禄山が暴れまわった後なので私はそこで体力を使いすぎた。この二章は「軽く流す」感じになってしまったので、後日、改めてじっくり読み直したいと思う。

「その時代」をざっくり眺める面白さもある

だいたい「裏切り者」として後世に名を残すような人は個性も生き様も強烈で、だからその人物伝はそれ自体が読んでいて面白いのはある意味で当然だ。

ただ、お隣とはいえ外国の歴史だし、何しろあれだけ長いのだからどうしたって「この時代ってどうだったっけ?」となりがちだ。日本人が大好きで漫画になったりアニメになったりゲームで親しんだりもしている三国志であればともかく、その後の晋になると何があってどうやって滅びたかすらハッキリとは記憶していない人も多いだろう。私がそうだ。

私は徳間書店の「中国の思想」シリーズが好きで、一応は全巻読んだはずなのだが、大好きな伍子胥がどの巻に登場したかすら記憶が怪しい。ついでに言うなら、「伍子胥」の読みも毎回怪しい。

中国史なのだから当然だが、地名も人名も漢字だらけ。日本人にはあまり馴染みのない漢字が使われることもあるし、親子や親戚になると姓が同じなのでもう間違い探しのようになってくる。王敦のような二文字名だとなおさらで、しかも「王」さん多すぎる。もう誰が誰やら。

自国である日本の歴史だって「あれ? これ何代将軍? 前の人とどういう関係だったっけ?」となりがちなのだから、隣国の歴史をサッと記憶から引き出せるなんてことはない。そもそも記憶の段階でグチャグチャになっている。田中芳樹の「創竜伝」を読んだことがある人ならわかると思うが、この本を読んでいる間も何度か、「いんしゅうしんかんさんごくしん」と「もしもし亀よ」の曲が頭の中で流れていた(中国の歴代王朝を(ザックリとだが)暗記するために、もしもし亀よのメロディで王朝名を歌う替え歌だ)。

こんな具合でお隣の歴史の流れすら怪しい状態であっても、人物伝の前に、そしてその合間でも、「この時代はこうした流れ」「こういうわけですでに政が乱れていた」という解説があり、「裏切り者たち」が歴史の表舞台に躍り出るに至った背景がわかりやすい。

この解説部分がただの説明ではなく、ちゃんと読んでいて面白いものになっているので、早く人物伝に移りたいからとすっ飛ばしたり流し読みしたりで、結局何が起こっているかわからない、ということにもなりにくい。国が乱れていった原因、キーパーソンらが解説部分を彩り、先の「いんしゅうしんかんさんごくしん」の「さんごく」と「しん」の間に何があって、そもそも記憶に薄い「晋」がどういう王朝でどうやって滅びていったか、歴史の流れが頭の中で自然と整理される。

「裏切り者の中国史」というタイトルからして、ものすごくドロドロとした惨劇の逸話が語られていそうな印象はあるが、そうした陰惨さや一種の「残酷歴史モノ」としての楽しみは薄い。文章もわりと淡々としているし、大仰に逸話を取り上げ面白おかしく書いたような本ではない。

中国史に名を残す「裏切り者」を中心にその時代をザックリ眺めるという趣で、中国史に不慣れでも気負うことなく手に取り楽しく読める。人名はやはり覚えにくいのだけども。

ただ、やはり取り上げた人物の選択にはやや疑問を感じる。

裏切り者のエピソードを期待して本を買う時、伍子胥を思い浮かべる人っているかなあ。

司馬懿が入ってくるのも「まあ……そういえなくもないけども……」という感じはある。どちらも読み物としては面白く仕上がっているが、読み終えた後でも裏切り者の人生の記録を読んだ、という感じはしない。単に「歴史上の凄い人の話」である。

普通はこういう企画で名が上がらないだろう人物を取り上げる場合、「こういう視点もあったか」という説得力があればまた違う面白さも出てくるのだと思うが、本書ではそこまでのものはない。

まあそれでも面白いんだけど。伍子胥は伍子胥だからその時点で面白いけど。この人が出ている時点で私のテンションは上がるんだけども。

ハラハラドキドキ、血なまぐさい裏切り者のエピソードを楽しむというより、「クセの強い男たちの中国史」ぐらいのつもりで手に取った方が期待外れということにならずに済むかもしれない。

Amazonでの購入はこちら。

コメントを残す